Музыкальный вечер в доме Виельгорских, в котором часто бывал М.Ю. Лермонтов: вокруг стола с нотными пюпитрами и зажженными свечами – квартет музыкантов: Алексей Львов (скрипка), Матвей Виельгорский (виолончель), Густав Вильде (альт) и Всеволод Маурер (скрипка). Рорбах Р.Б. 1840-е.

Поиск музейных предметов, их изучение, описание и публикация является, как известно, одной из основных задач музеев. и он вечен!

Хорошее начало

Дом-музей М.Ю. Лермонтова в с. Лермонтово был открыт в 1939 году. Первую экспозицию в «Тарханах» создали сотрудники Гослитмузея (Москва), скомплектовав для этого замечательную коллекцию подлинников лермонтовской эпохи. Эта коллекция и положила начало формированию фондового собрания. Следует отметить, что она оказалась весьма разнообразной по составу.

В последующие годы сотрудники музея не ограничивались поиском и сбором предметов только литературного плана, в результате фондовое собрание в настоящее время состоит из разнопрофильных коллекций, позволяющих осуществлять самые разные формы их использования в экспозиционной, выставочной и издательской деятельности.

Золотой фонд музея составляют мемориальные предметы, принадлежавшие М.Ю. Лермонтову, его родным и близким.

Наиболее значительная в количественном отношении коллекция – книжная, что вполне естественно для литературного музея. В её состав входят прижизненные и посмертные издания произведений М.Ю. Лермонтова, книги русских и зарубежных авторов, составлявших круг чтения поэта.

В коллекциях живописи и графики представлены иконография поэта, «лица эпохи», «картинки русской жизни» всех слоев общества лермонтовского времени, иллюстрации к произведениям М.Ю. Лермонтова многих выдающихся художников XIX – XX вв., иконы, виды лермонтовских мест.

В состав фондов входят скульптуры, нумизматика, документальные источники. В коллекции декоративно-прикладного искусства хранятся оригинальные предметы дворянского и крестьянского быта второй половины XVIII – XIX вв. – мебель, посуда, осветительные приборы, вышивки, предметы церковного убранства.

В фондовых коллекциях немало уникальных по художественным достоинствам и редкости экспонатов, не имеющих аналогов в известных собраниях.

Формирование фондовых коллекций, поиск экспонатов продолжается и сегодня. Процесс этот очень непростой, но в то же время интересный, увлекательный, богатый неожиданными встречами, открытиями, событиями.

Альбомы, открывающие мир

В нынешнем году, пожалуй, одна из самых долгожданных находок – альбомы нот музыкальных произведений 1810-1830-х годов, которые слышал М.Ю. Лермонтов.

Лермонтов не просто один из самых одаренных в музыкальном отношении русских поэтов – у него была необыкновенная музыкальная впечатлительность и способность всецело отдаваться музыкальному переживанию.

Самое раннее свидетельство о врожденной музыкальной одаренности принадлежит ему самому. В заметке 1830 года он написал: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».

На самом деле ему было даже не три, а меньше двух с половиной лет, когда умерла Мария Михайловна. Тем удивительнее музыкальная память и сила впечатления от мелодии в таком раннем возрасте. Вновь и вновь в течение всей жизни поэт обращается к воспоминанию о песне матери:

Над колыбелию моей...

Трепетное восприятие музыки сохранялось в нем в течение всей жизни. «Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. ни одного звука не мог я извлечь из скрипки, из фортепьяно, чтоб они не возмутили моего слуха», – так удивительно описал свое душевное состояние шестнадцатилетний подросток.

Запись в той же тетради: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

Удивительно и неожиданно – в письме своему большому другу Сашеньке Верещагиной из Петербурга в Москву поэт выразил такое желание: «О! как я хотел бы вас снова увидеть, говорить с вами: мне был бы благотворен самый звук вашей речи; право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами; ведь теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет: ни жизни, ни движения...». Лермонтов любил музыку и умел ее слушать.

Сладким звукам я;

Забываю вечность, небо, землю,

Самого себя.

Поэт прямо говорит, что «стихом размеренным и словом ледяным» не передашь значенья «простых и сладких звуков». Потрясающая сила и власть звуков такова, что подчиняет себе все остальное:

На звук тот отвечу,

И брошусь из битвы Ему я навстречу.

По свидетельству А.З. Зиновьева, наставника Миши Лермонтова в Университетском благородном пансионе в 1826-1830 годах, его «милый питомец» «был хорошим музыкантом».

На испытаниях в искусствах при переходе из пятого класса в шестой 21 декабря 1829 года Михаил Лермонтов исполнил на скрипке аллегро из концерта Маурера. Он играл также на флейте и фортепьяно, по воспоминаниям современников, сам сочинял музыку, «очень хорошо пел романсы» и «презабавные русские и французские куплеты».

Одно из первых мест, которое посетил мальчик по приезде в Москву в 1827 году, был театр. В письме Марии Акимовне Шан-Гирей он сообщал: «Я еще ни в каких садах не был, но я был в театре, где видел оперу «Невидимку», ту самую, что я видел в Москве 8 лет назад».

Письмо тринадцатилетнего Лермонтова еще раз подтверждает, насколько необыкновенно сильна его музыкальная память и впечатлительность: в тринадцать лет мальчик помнил оперу, увиденную им в пять лет (речь идет о «волшебной опере» «Князь невидимка, или Ричардо-Волшебник» К.А. Кавоса).

Музыкальный театр: влияние на умы и настроение

В первой половине XIX века музыкальный театр играл огромную роль в культурной жизни европейского, русского в том числе, общества, оказывал огромное влияние на умы и настроения публики.

Считается, например, что опера «Немая из Портичи» французского композитора Даниэля Франсуа Эспри Обера, поставленная в Брюсселе в 1830 году, спровоцировала начало революции, в результате которой Бельгия отделилась от Нидерландов.

Вероятнее всего, революция в Бельгии готовилась за несколько месяцев до того, как в Брюсселе состоялась премьеры оперы Обера. Но легенда сама по себе не только эффектна и красива, но и не совсем безосновательна.

Не случайно российский государь Николай I дал позволение на постановку широко известной героико-патриотической оперы лишь со второго ходатайства и с условиями: ставить оперу только в немецком театре, озаглавить ее по имени главной героини – «Фенелла», изменить имя главного героя – Фиорелло вместо Мазаньелло, внести исключения и поправки в отдельные сцены – при этом самолично «был несколько раз на репетициях «Фенеллы».

Премьера «Фенеллы» в северной столице на сцене Александринского театра состоялась 14 января 1834 года. Поставленная с великолепными декорациями и костюмами, с «огнедышащей» горой, олицетворяющей извергающийся Везувий, с отличным хором и превосходной игрой действующих лиц, опера имела небывалый успех.

Хроникер «Литературных Прибавлений» сообщал: «Ни постройка великолепного Александринского театра, ни дебюты г-ж Краузе и Пейсар, ни замечательная для тогдашнего времени постановка балетов «Киа-кинга» и «Сумбеки» не разрушили равнодушия публики, – как вдруг пронеслась молва, что дают «Фенеллу». Петербург встревожился, засуетился, бросился к кассе Александринского театра».

Показательный случай описывает сослуживец Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку А.В. Васильев: «Однажды генерал Хомутов приказал полковому адъютанту, графу Ламберту, назначить на утро полковое ученье, но адъютант доложил ему, что вечером идет «Фенелла» и офицеры в Петербурге, так что многие, не зная о наряде, не будут на ученье. Командир полка принял во внимание подобное представленье, и ученье было отложено до следующего дня».

Увлечение оперой автора и героев

М.Ю. Лермонтов был заядлым театралом. «Я каждый день хожу в театр», – писал он из Петербурга в Москву Марии Лопухиной. Несомненно, «Фенеллу» Обера слушал не раз.

Его увлечение оперой нашло отражение в незавершенном романе «Княгиня Литовская», в основе которого лежит столкновение дворянина и бедного чиновника. Действие и характеры героев, смысловые подтексты романа сложным образом связаны с эмоционально-образной атмосферой «Фенеллы», которую так тонко чувствовали зрители и которую с присущим ему мастерством очень точно передает автор романа.

М.Ю. Лермонтов в деталях воспроизводит обстановку всеобщей возбужденности и шумихи вокруг оперы Обера, зафиксированную многими современниками.

«Касса Александринского театра подвергалась настоящим атакам накануне представлений новой оперы, – пишет театровед А.П. Вольф. – С самого раннего утра, еще до рассвета, окрестности театра, а потом сени, наполнялись густою толпою... по открытии дверей давка происходила неимоверная. Многих чуть не задавили, а один дилетант едва не был изжарен заживо. Его прижали к топившейся печи, <...> шуба его как-то затлела, огонь стал касаться и брюк, и ему начинало становиться горячо, а отступить было некуда, все сени были заняты сплошною массою. Несчастный начал кричать, и полиции с помощью капельдинеров едва удалось очистить ему путь к отступлению».

Лермонтов описывает ситуацию у билетной кассы коротко: «Давали Фенеллу (4-е представление). В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу.».

Современник свидетельствует, что «возник невиданный ранее спрос на услуги вездесущих барышников, поскольку часто только с их помощью можно было попасть на спектакль».

Так действует и Лермонтовский герой: «Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За 15 рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны – и с краю». Деньги немалые по тем временам. Так, в 1837 году вольтеровское кресло, обитое сафьяном, стоило 3 рубля, целых шесть ломберных столов, фанерованных красным деревом, – 12 рублей, пуд сливочного масла – 13 рублей, настенное зеркало с подстольем в раме, фанерованное красным деревом, – 15 рублей. «Новицкая в роли Фенеллы обворожала всех, – сообщает Р.М. Зотов. – Голланд (Мазаниелло) был весьма посредственный певец, но хороший актер, и публика была им очень довольна».

Третья глава романа Лермонтова начинается словами: «Почтенные читатели, вы все... с громом вызывали Новицкую и Голланда»; Печорин сообщает Лизавете Негуровой, что «во все горло вызывал Голланда», а его собеседница – что «Новицкая очень мила!». Особенно полюбилась почитателям «Фенеллы» вступление к опере – настолько, что светские щеголи ради нее даже оставили привычку являться в театр после начала спектакля.

Это Лермонтов тоже отмечает и мастерски использует для придания остроты развивающегося действия. Печорин вошел в зрительный зал театра, когда «увертюра еще не начиналась», и его чрезвычайно заинтриговала единственная во всем театре пустая ложа: «Загремела увертюра; все было полно, одна только ложа… оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина; это ему казалось странно, – и он желал бы очень наконец увидать людей, которые пропустили увертюру Фенеллы».

Опера пользовалась таким успехом, что было издано ее переложение для фортепиано – полный клавир оперы. Фрагменты оперы и, прежде всего, увертюра записывались на валики шарманок, отрывки из «Фенеллы», арии и хоры исполнялись в домашних салонах и на литературно-музыкальных вечерах. Один из гостей Печорина, артиллерийский офицер Браницкий, даже насвистывает арию из оперы.

В письме от 18 августа 1835 года Сашенька Верещагина спрашивает М.Ю. Лермонтова: «А ваша музыка? По-прежнему ли вы играете увертюру «Немой из Портичи?».

Драгоценная находка

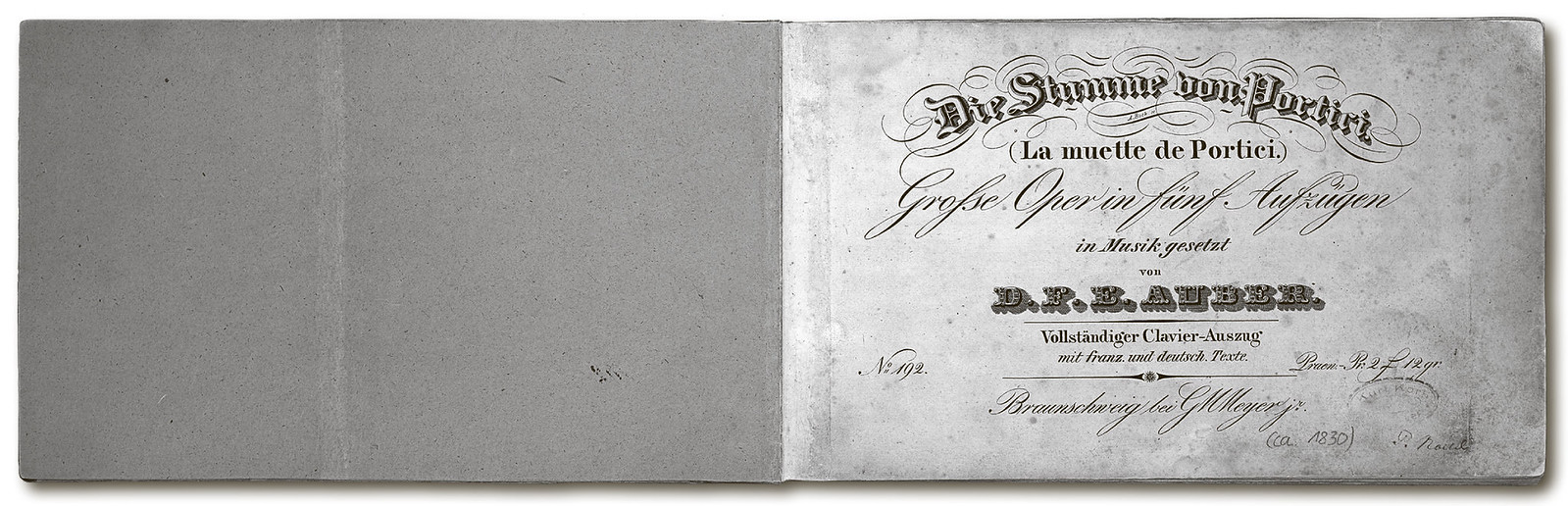

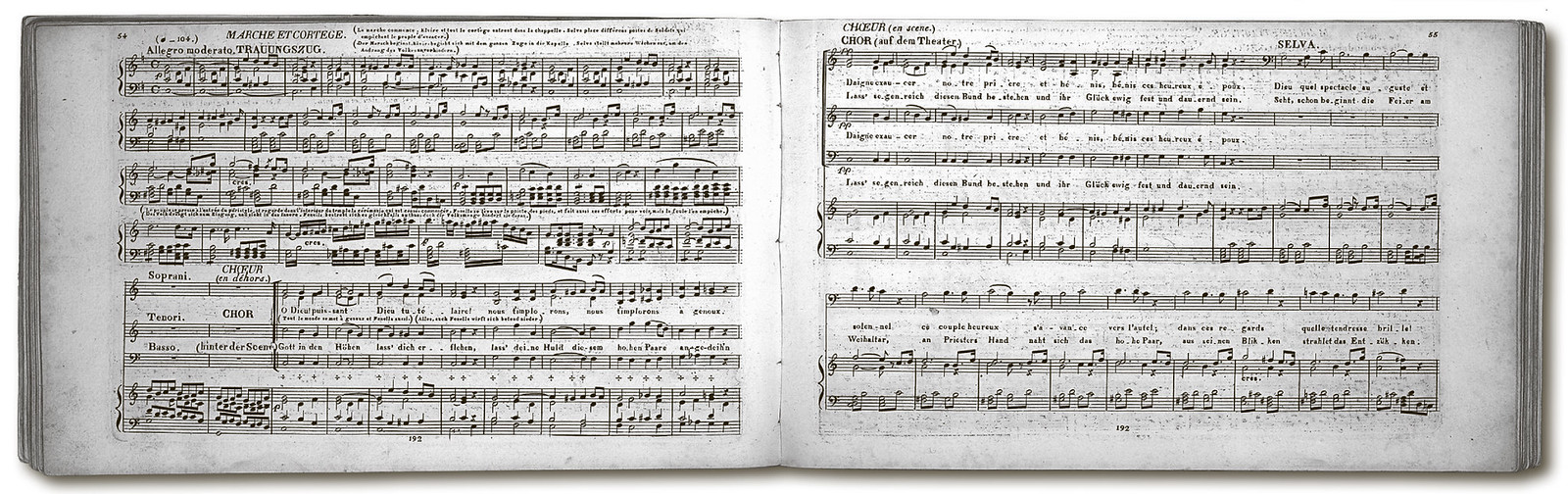

И вот после долгих и упорных поисков нам посчастливилось найти клавир оперы Даниэля Обера «Немая из Портичи». Это полное переложение оперной партитуры с текстом на французском и немецком языках для пения в сопровождении фортепиано. Нотный альбом издан в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония, в городе Брауншвейг в начале 1830-х годов.

Обер Даниэль. Немая из Портичи. Клавир оперы с текстом на французском и немецком языках (полное переложение оперной партитуры) для пения в сопровождении фортепиано. Германия, 1830 – 1833.

Следует отметить, что в лермонтовское время отечественные нотоиздательские фирмы были немногочисленны и издавали ноты отдельных романсов, цыганских песен, танцевальных мелодий. Серьезных музыкальных произведений, оркестровых партитур, сочинений крупной формы русские фирмы практически не выпускали, они привозились из европейских стран, преимущественно из Германии. Там к началу XIX века в нотопечатании стали применять новый технологический прием – гравировка на металлических пластинах, позволяющий передавать нотный текст любой сложности.

Приобретенный в фонды музея клавир оперы Д. Обера «Немая из Портичи» напечатан в технике офорт (разновидность гравюры на металле, основанной на старинной технологии глубокой печати).

Трудоемкие и дорогостоящие металлические награвированные пластины позволяли получать большое количество качественных оттисков (эстампов) на бумаге, поэтому они составляли основную ценность нотоиздательской фирмы, предмет купли и продажи. Они переходили от одного издателя к другому, с них делали новые оттиски для переиздания имевших успех сочинений. «Немая из Портичи» имела необыкновенную популярность в разных странах, поэтому переиздавалась многократно.

Скорее всего, у М.Ю. Лермонтова было именно такое издание. Каждый лист альбома представляет собою двустороннюю гравюру, выполненную в технике офорт на очень высоком качественном уровне.

Тексты приведены на двух европейских языках, широко распространенных и в России – немецком и французском (из воспоминаний троюродного брата М.Ю. Лермонтова мы знаем, что поэт с детства «французским и немецким языком владел как собственным»).

Альбом заключен в цельнокартонный переплет, оклеенный коричневой мраморной бумагой «камешки». Издание снабжено титулом с виньетками и красивыми шрифтами, выполненными в великолепной граверной технике.

Альбом сохранился полностью, практически без утрат (за исключением мелких утрат бумаги, в основном – в углах листов). Однако состояние его было весьма тяжелым: многочисленные загрязнения, «лисьи» и другие пятна, в том числе неизвестного происхождения, следы плесени и живая плесень, как результат – деструкция бумаги. Требовалась срочная реставрация. Комплекс реставрационных мероприятий был осуществлен в Реставрационном центре «Музеум-Дизайн+» в Москве.

Мы необыкновенно рады тому, что найдены и приобретены также несколько нотных альбомов музыкальных произведений, которые слышал М.Ю. Лермонтов. Это оратория «Времена года» Франца Йозефа Гайдна (Австрия, 1805 год); увертюра к опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Антонио Россини (Франция, 1829 г.); увертюра к «Эгмонту» Людвига ван Бетховена (Германия, 1830 г.); опера «Вольный стрелок» Карла Марии Вебера (Германия, 1822 г.) и сборник «Золотые мелодии для юношества» – клавир для игры на фортепиано с популярными мелодиями из опер, маршей и танцев разных композиторов (Англия, 1838 г.).

О каждом из них также можно рассказать много интересного.