Была в жизни Лермонтова удивительная, «волшебная страна», навсегда поразившая его поэтическую душу «лучшими, благодатнейшими впечатлениями»… Это Кавказ. Первая встреча с этим краем «суровой свободы» произошла еще в детстве. Желая поправить здоровье часто болевшего внука, Елизавета Алексеевна трижды отправлялась с ним в долгие путешествия к водам кавказским, целительная сила которых к тому времени уже была известна.

Чуткий ко всем явлениям природы, впечатлительный ребенок не мог не поддаться обаянию суровой красоты величественных гор. Их вид, заснеженные вершины вызывали у него восторг и дарили нескончаемый материал для фантазии. Через несколько лет, вспоминая об этом уже юношей, он впишет в свою тетрадку красноречивую строчку: «Горы Кавказские для меня священны» и обратится к ним с трогательным приветом:

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах; облаками меня одевали; вы к небу меня приучили и с той поры все мечтаю о вас да о небе…»

Не менее живой и непосредственный интерес он испытывал к гордым и свободолюбивым горцам. Великолепно знала их жизнь и обычаи Екатерина Алексеевна Хастатова. Родная сестра Елизаветы Алексеевны имела репутацию «авангардной помещицы» и за свое неженское бесстрашие снискала себе заслуженное уважение и известность не только у местного кавказского населения, но и далеко за пределами своего имения. В ее пятигорском доме Елизавета Алексеевна с внуком останавливалась всякий раз, когда приезжала на Горячие воды. Живописная усадьба находилась у подножия Машука, неподалеку от «кислосерного» источника и потому гостеприимную хозяйку каждый день навещало все «водяное общество».

Живые рассказы этой незаурядной женщины внучатый племянник слушал, как зачарованный, ему было интересно и необыкновенно все вокруг. И беседы о Кавказской войне, – их вели боевые офицеры, сослуживцы мужа Екатерины Алексеевны, генерала Хастатова, – и «мирные» горцы, приезжавшие в город, – их любознательный ребенок, пожалуй, рассматривал с особенным вниманием, любуясь их оружием, одеждой, молодецкой посадкой на коне… – и подъемы на вершину Машука, откуда видны были на много десятков верст кругом горы и вокруг туманные синие дали.

К лету 1825 г. Елизавета Алексеевна затеяла еще одну поездку к целительным источникам, о чем свидетельствовал журнал «Отечественные записки». В его августовском номере в июльском списке посетителей и посетительниц Кавказских вод перечислены представители всего «большого семейства» – бабушка, тетушки, кузины, словом все, с кем Елизавета Алексеевна отправилась на юг укреплять здоровье внука.

В тот год одиннадцатилетнему Лермонтову вместе с родными удалось побывать в Аджи-Ауле на горском народном празднике байрама. Его изумленному и восхищенному взору представилась живописная картина, которую образно описал П.П. Свиньин, очевидец этого яркого, запоминающегося действа. «Картина сия, поистине, достойна была кисти искусного художника… Прелестная долина, расстилающаяся под навесом грозной Бещтовой горы, покрыта была толпами самыми пестрыми, противуположными. Русские дамы в нарядах, дышащих Парижем, стояли вместе с черкешенками….Группы военных офицеров сливались с разнообразными костюмами столичных и провинциальных щеголей; там казаки, черкесы, ногайцы, рыскали на борзых конях своих; наконец, толпа песельников и музыкантов, расположенных по сторонам раскинутых палаток, все вместе представило весьма занимательное зрелище».

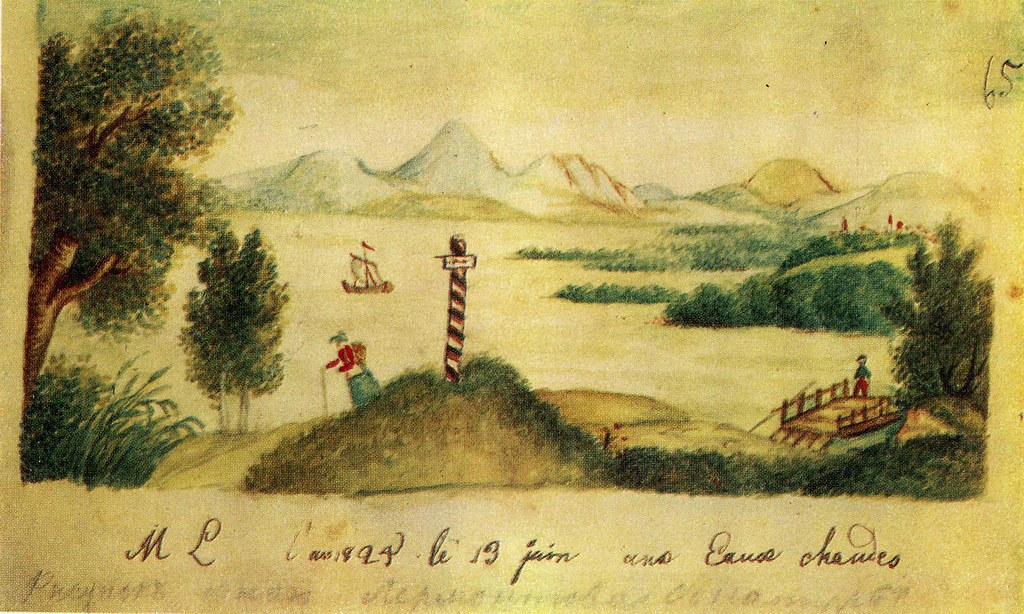

Копия с работы М.Ю. Лермонтова. На горячих водах, 1825 г. Бумага, акварель

Но самое неизгладимое впечатление на будущего поэта произвел приглашенный на праздник Султам-Керим-Гирей, гордость горцев, первый «трубадур» Закубани, в описании П. Свиньина - «живописный, высокий мужчина средних лет, значительной наружности, великолепно одетый в шелковое полукафтанье…вооруженного богатыми пистолетами, шашками и кинжалом, - с арфою в руках». Пройдет семь лет и восемнадцатилетний Лермонтов, всецело увлеченный поэзией, увековечит самобытное его искусство в поэме «Измаил –бей»:

Вокруг огня, певцу внимая,

Столпилась юность удалая,

И старики седые в ряд

С немым вниманием стоят.

На сером камне, безоружен,

Сидит неведомый пришлец.

Наряд войны ему не нужен;

Он горд и беден — он певец! Дитя степей, любимец неба,

Без злата он, но не без хлеба.—

Вот начинает: три струны

Уж забренчали под рукою,

И, живо, с дикой простотою

Запел он песню старины.

В то яркое, памятное для него, пятигорское лето 1825 г. совсем еще юный Лермонтов пережил и первую свою детскую влюбленность в белокурую девочку «с глазами полными лазурного огня», приходившую играть в куклы к его кузинам. Свое «первое беспокойство страстей», свою мальчишескую сердечную тайну, он будет беречь ото всех и доверит ее только бумаге.

«Кавказ седой» — «жилище вольности святой» и его жители навсегда останутся в его сердце. Свои первые ученические и более зрелые поэтические опыты он посвятит этому «суровому краю свободы», в котором ему впервые привиделось сразу «все небо юга», краю, в котором ему легко мечталось и думалось. А горы, с их заснеженными вершинами на фоне пронзительно голубого неба, станут символом свободы.

С теплотой и отрадой вспоминал он свое пятигорское счастье дома, в Тарханах. Сначала была « игра в Кавказ», потом – попытки по памяти рисовать его пейзажи, а чуть позже, в неполные 14 лет, – желание писать о нем в стихах. Переезд в Москву, учеба в Благородном пансионе и университете, Петербург, Школа юнкеров…., но где бы он ни был, дорогой ему образ всегда волновал чувства и воображение:

Я счастлив был с вами, ущелия гор,

Пять лет пронеслось: все тоскую по вас….

И хотя он записал в одной из ученических тетрадей – «Все, все в этом крае прекрасно», но уже тогда осознавал, что так полюбившейся ему край – не только место завораживающей душу экзотики, но и место человеческих трагедий:

Там поразить врага

Не преступленье;

Верна там дружба,

Но вернее мщенье,

Там за добро –добро.

И кровь за кровь.

И ненависть безмерна

Как любовь…

А. Орловский. Два горца на лошадях, 1819 г. Бумага, автолитография

Неизвестный автор. Пятигорск. Гора Бештау, XIX век. Бумага, литография