Одна из самых древних цветочных традиций – дарение букетов. Изначально букеты собирали исключительно для аромата, поэтому цветы подбирались невзрачные, но душистые: жасмин, резеда, гвоздика, базилик, мята. Размеры таких букетов были очень малы, вроде бутоньерок, крепились они к одежде.

Самыми популярными в России были букеты для подношения. Букеты из белых роз подносили невестам, из роз ярких цветов – дамам по любому другому поводу. Предназначенные для этой цели цветы оформляли в букетные манжеты, так называемые портбукеты. Они представляли собой картонные воронки, обтянутые атласом и по краям ажурным тюлем или кружевными фестонами, сделанными из бумаги. Маккартовский (собирался из предварительно забальзамированных и подкрашенных цветов и украшался перьями экзотических птиц и редкими видами трав) или викторианский (отличался тем, что цветы вводились в основу кольцеобразными линиями – форма букета оставалась почти круглой), «помпадур» (односторонний вертикальный) или бидермейер (собирался из свежих и засушенных цветов, а главной задачей было – собрать цветы вплотную друг к другу, оставляя для обозрения лишь бутоны), – любой букет был показателем изящного вкуса (или его полного отсутствия) дарившего...

7 мая 1805 года С.П. Жихарев запишет в дневнике:

Помещик Ивантеев очень хороший, средних лет человек, довольно образованный, то есть говорит по-французски и по-немецки, имеет слабость считать себя поэтом... В день рождения Катеньки Боровиковой он отправил к ней преогромный букет каких-то пошлых цветов и в нем объяснение в любви с формальным предложением в уморительно напыщенных куплетах.

Дарили цветы и женщины мужчинам в знак особого расположения. «Леонин остановился и задумался. Какое до меня дело графине? К чему это она мне все говорила? Может быть, она заметила, что в театре вчера я глядел на ее ложу, где сидел Щетинин. Верно, я ей понравился, что она говорила со мной, как будто с старинным другом, и подарила свой букет. Таких вещей не дарят людям, к которым совершенно равнодушны. Непостижимо!..», – писал В. Соллогуб в повести «Большой свет».

А известная поэтесса Е.П. Ростопчина в одном из писем послала цветы В.Ф. Одоевскому:

Зачем вас здесь нет? Здесь так хорошо, тепло, светло, воздух так чист, так тих. <…> Почти неделя, что я здесь, и еще не раскрывала книги, не подходила к письменному снаряду. <…> Посылаю вам цветы, сорванные на здешних горах, а именно на Машуке.

В начале XIX века модным увлечением стало составление венков и букетов по начальным буквам слова или слов какой-то фразы. Так появилась мода на акробукеты (слово «акро» происходит от греческого слова «akros» – крайний). Об известных «александровских» букетах мы рассказывали уже в наших публикациях. Акробукеты и венки часто вышивали нитками или бисером. Рисунок бисерных вышивок составлялся таким образом, что зашифрованное в цветочном орнаменте имя (или слово) было известно лишь автору работы или заказчику вышивки, если исполнителями работы были крепостные мастерицы. Названия цветов и растений, из которых составлен рисунок вышивок, могли быть сложены как из латинских наименований цветов, так и из немецких, французских и английских аналогов этих названий, поэтому разгадать «зашифрованное» имя могли только посвященные...

В начале 1830-х годов распространился обычай дарить цветы в театре. Современники называли их «наградой милой, грациозной, нежной». Вскоре «цветочные подношения» обратились в невероятное увлечение, благодаря чему появился водевиль «Букеты, или Петербургское цветобесие», написанный графом В.А. Соллогубом.

Цветам отводилась отдельная роль и в украшении наряда, особенно бального. «Все таинства науки очарований были ею изучены и приложены к жизни практической с удивительным успехом: для иного – такое-то платье, для другого – такие-то цветы; иному – улыбка, другому – сердитый вид. Все оттенки разговоров, все постепенности взглядов, все перемены движений были ею изучены до последней мелочи», – писал В.А. Соллогуб в повести «Большой свет».

Цветами украшали бальные платья и прически. Это могли быть несколько вколотых в волосы бутончиков, или целый венок, в подражание балерине Тальони... Сплетенные из цветов гирлянды украшали прически для бала или парадного выхода, небольшие букетики прикалывали на длинных шпильках между локонами как вставку, дополняющую композицию, ветки и цветы на длинных стеблях изящно вплетали в волосы: «С каким вкусом перевиты эти пунцовые цветы в ее густых, русых локонах...», – писал М.Ю. Лермонтов о «молодой красавице» в повести «Княгиня Лиговская».

Порой выбор вида цветов, спустя более 200 лет, кажется неожиданным. Е.А. Сушкова описывала в мемуарах собственный наряд так:

Собираясь на бал, я очень обдумывала свой туалет; никогда я не желала казаться такой хорошенькой, как в этот вечер; на мне было белое платье и ветки репейника на голове, такая же ветка у лифа.

Цветы и сами были полноправными участниками бала: ими украшались бальные залы, их использовали в танцах. Например, бальный танец кадриль часто превращался в игру с цветами: распорядитель раздавал танцующим разноцветные ленты и цветы, по которым кавалеры разыскивали свою даму, чтобы потанцевать с ней. В мазурке существовали особые фигуры, связанные с выбором партнера, и в качестве предмета выбора дамы зачастую использовали названия цветов.

В перерывах между танцами устроители бала организовывали разнообразные игры и фанты, в том числе и с цветами. Одной из модных салонных в XIX веке была игра «Флирт цветов». Каждому из участников выдавалась картинка с изображением какого-либо цветка, и он на весь вечер получал игровое имя по названию цветка и соответствующую роль. Далее определялись партнеры по флирту на основании случайного выбора по совпадению выбранных карточек. В процессе игры партнеры передавали друг другу картинки с подходящими высказываниями на языке цветов, не зная, кто скрывается под тем или иным цветком. В конце игры карты открывались...

В XIX веке в Англии, потом в Европе (позже в России) вошли в моду засушенные цветы. Гостиные украшали художественные гербарии (композиции из цветов и листьев). Гармоничное сочетание растений, их цвета, размера, форм способствовало глубокому эстетическому восприятию картины, а подбор растений согласно их символическому значению добавлял поэтики.

«На креслах сидела Наденька и задумчиво перебирала иссохшие цветы, высушенные ею в «Русской грамматике» Греча», – писал В.А. Соллогуб в повести «Большой свет». Опоэтизировал этот обычай и А.С. Пушкин:

Цветок засохший, безуханный,

Забытый в книге вижу я;

И вот уже мечтою странной

Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?

И долго ль цвел? и сорван кем,

Чужой, знакомой ли рукою?

И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,

Или разлуки роковой,

Иль одинокого гулянья

В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?

И нынче где их уголок?

Или уже они увяли,

Как сей неведомый цветок?

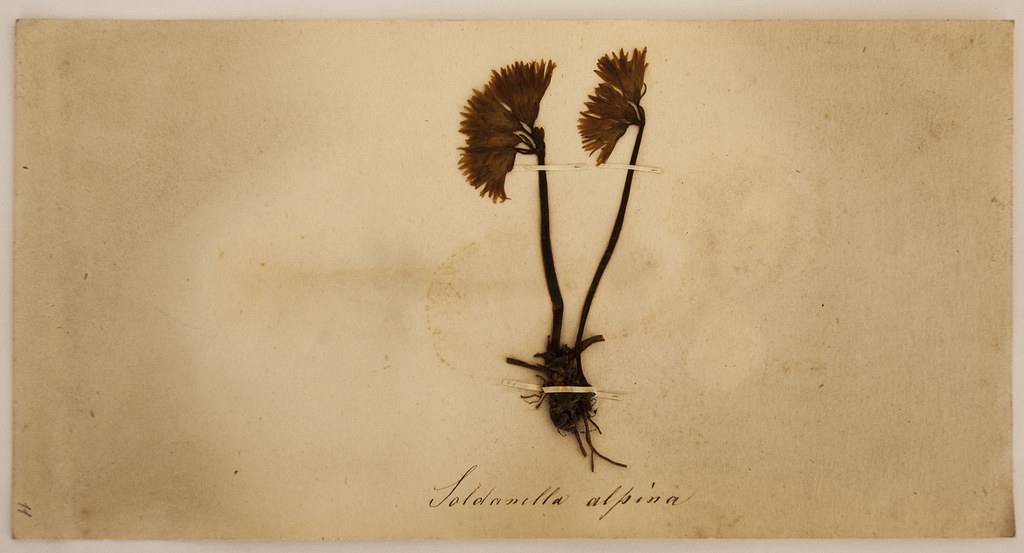

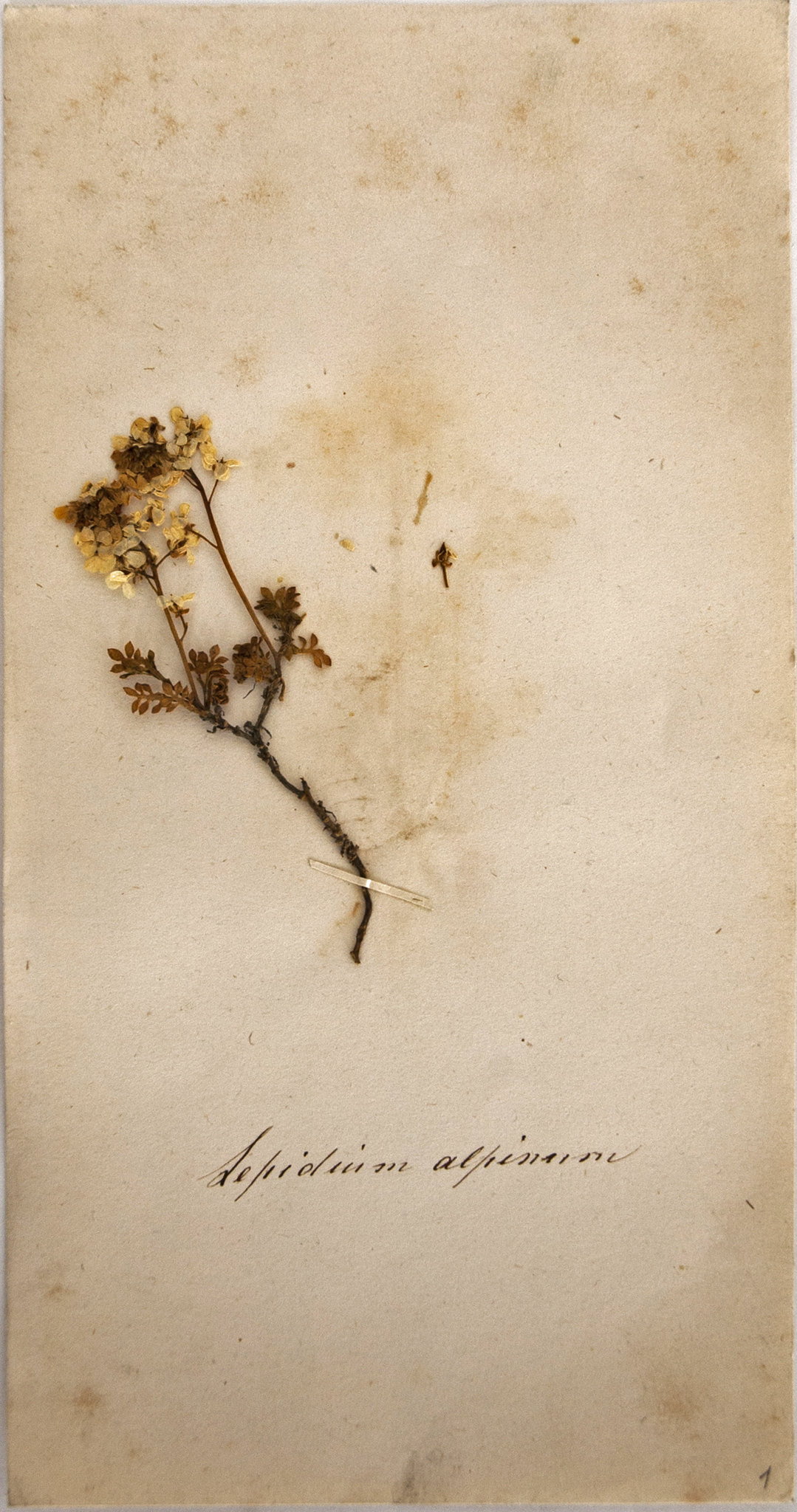

В фондовой коллекции музея-заповедника «Тарханы» хранится альбом-гербарий первой половины XIX века, где представлена флора Швейцарии. Есть в коллекции и декоративная композиция – гербарий под стеклом, возможно, предназначенный для украшения интерьеров. Он состоит из цветков купальницы, листьев земляники, пижмы, мха.

Альбом Flora de la Suisse

XIX век

Картон, бумага, ткань

Из фондового собрания музея-заповедника «Тарханы»

Завершая наше небольшое путешествие в мир цветов, хотелось бы напомнить замечательные слова философа Платона: «Созерцая Прекрасное, мы возвышаем себя».

Каждый раз, любуясь вновь распустившимся цветком, приходит понимание, как же прекрасен и хрупок этот мир и как много он может дать каждому, кто смотрит на него с любовью.