Остроумный Оскар Уайльд заметил: «Все великие личности рано или поздно обречены оказаться на уровне их биографов». Сегодня в центре нашего внимания – жизнь биографа М.Ю. Лермонтова П.А. Висковатова.

Родился Павел Александрович 6 декабря 1842 года в Петербурге в семье генерал-майора Александра Васильевича Висковатова. Дед, Василий Иванович Висковатов, был известным русским математиком, членом Петербургской Академии наук. Сам Александр Васильевич – русский военный историк, участвовавший в составлении «Энциклопедического лексикона» А.А. Плюшара, «Военного энциклопедического лексикона» и «Военной галереи». Не лишенный и литературного дарования он публиковался в литературных изданиях, а также стал автором текста для военно-хронологических надписей на стенах Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца (надписи на колоннах и пилястрах с именами участников и названиями соединений, прославившихся в войнах с Наполеоном). Его многотомные труды являются ценным источником сведений военно-исторического характера. Интересно, что именно Александр Васильевич подарил 13-летнему сыну Павлу сочинения Лермонтова.

Семейные традиции Висковатовых на протяжении нескольких поколений были примером преданного служения науке. Не стали исключением и дети Александра Васильевича (их было 8). Особое место среди остальных заняли два младших сына: Павел и Валериан.

Валериан Александрович Висковатов – писатель, переводчик, педагог, ботаник. Большой популярностью пользовалась его книга «Как люди научились писать».

Павел Александрович Висковатов получил известность прежде всего как автор первой биографии М.Ю. Лермонтова. Но спектр его достижений весьма обширен, а жизнь стоит труда отдельного биографа.

В 1860 году с золотой медалью им была окончена Петербургская Ларинская гимназия, после чего Павел Александрович зачислен студентом в Петербургский университет.

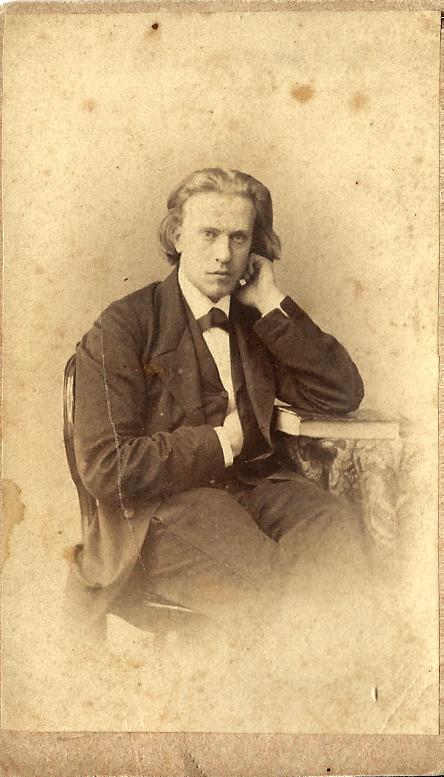

Павел Александрович Висковатов

Фото из личных альбомов автора

В 1862 году его обучение продолжилось в Германии, где Висковатов познакомился с передовыми людьми того времени, среди которых был и Ф.М. Достоевский. С великим писателем была хорошо знакома и будущая супруга П.А. Висковатова – Екатерина Иеронимовна Корсини, незаурядная женщина своего времени. В числе немногих она вошла в историю как одна из первых слушательниц лекций в Петербургском университете. Поскольку действовавший в ту пору университетский устав не предусматривал присутствия женщин, первые «студентки» стали своего рода знаменитостями, о них было много разговоров в обществе – как о «передовых девушках».

Знания, полученные в Лейпцигском университете, стали впоследствии основой успешной научной деятельности Висковатова: за диссертацию о гуманисте Якове Вимпфелинге Павел Александрович получил степень доктора философии в 1866 году (в 24 года!). В годы пребывания в Германии молодой ученый начнет серьезную работу по всемирной истории. Вернувшись в Россию, он будет преподавать в Петербургском университете, одновременно выполняя «особые поручения» (с 1867 по 1871) в военном ведомстве, главой которого в то время был генерал-фельдмаршал князь А.И. Барятинский. К слову сказать, князь был соучеником М.Ю. Лермонтова по Школе гвардейский подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, что не могло пройти мимо внимания Висковатова, проявлявшего живейший интерес к личности поэта.

С 1873 года Павел Александрович оставляет военное ведомство и полностью посвящает себя преподавательской деятельности. Эти годы совпали с периодом работы А.Г. Рубинштейна над оперой «Демон», и, если музыкальная часть была зоной ответственности талантливого композитора, то с либретто были определенные сложности. В качестве либреттистов пробовали себя профессиональные поэты – А. Майков, Я. Полонский, но их попытки оказались безуспешными. Напомним, что либреттистика находится на стыке литературы и музыки, и необходимость переложить на «оперный» язык великий текст великого мастера делает задачу крайне трудной. За эту работу взялся П.А. Висковатов. Не без нареканий со стороны композитора и публики премьера оперы состоялась 25 января 1875 года в Мариинском театре с либретто, созданным будущим биографом поэта. Еще одно «соприкосновение» с творчеством великого Лермонтова – новый шаг к началу серьезной работы над его жизнеописанием. В январе 1882 года Павел Александрович запишет:

Начал я заниматься Лермонтовым давно. Мне было лет 13, когда я, поправляясь от тяжкой болезни, получил от отца в подарок сочинения Лермонтова. Я так увлекся им, что опять захворал и в бреду видел картины Кавказа – образы из лермонтовской поэзии. С тех пор Лермонтов стал моим родным поэтом. По обстоятельствам, оторванный от родной почвы, я проживал за границей. Затем только два года тому назад <т.е. в начале 1880 года> удалось более усидчиво поработать.

Данные к биографии Висковатов начал собирать в 1879 году. Задача перед исследователем стояла непростая. Павел Александрович признавался:

Материал оказался рассеянным от берегов Волги до Западной Европы, от Петербурга до Кавказа. <…> Случалось, что клочок рукописи, найденный мной в Штутгарте, пополнял и объяснял, что случайно уцелело в пределах России.

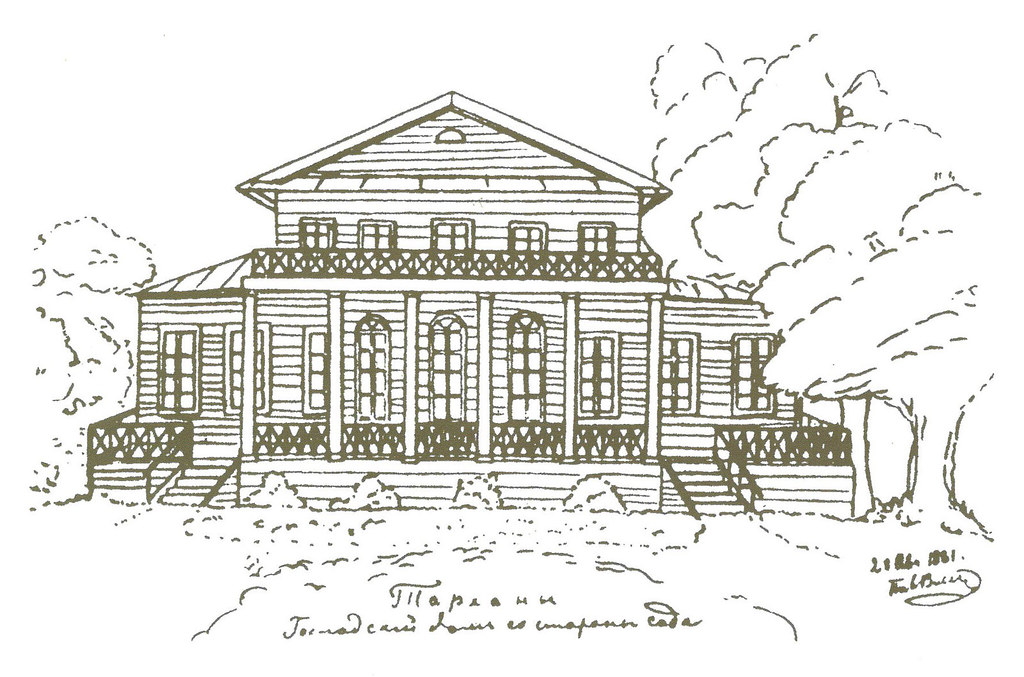

Он вел «обширную» переписку, встречался с людьми, «могущими дать сведения о поэте», предпринял в связи с работой «множество поездок», две из которых, в 1880 и 1881 году, – в Тарханы Пензенской губернии. (Примечательно, что он первым обратился к тарханскому периоду жизни поэта). В указанные годы управляющим имения был Журавлев. «Сведениями я обязан Петру Николаевичу Журавлеву, которому приношу искреннюю благодарность, – писал впоследствии П.А. Висковатов. – Ему я обязан данными о бабушке, отце и матери поэта и юности его. Рассказы старожилов, выписки из метрик, надписи могильных памятников и разные указания были им доставлены мне с готовностью и точностью, много облегчившими мои поиски». Результатом этих поездок стали не только записи фактов жизни поэта, но и рисунки с натуры фасада «господского дома» в 1880 году с востока (со стороны двора), а в июне 1881 года – с запада (со стороны сада). С общей картиной расположения барского дома совпадает и его описание, сделанное П.А. Висковатовым:

Барский дом, одноэтажный, с мезонином, окружен был службами и строениями...С полугорья открывался вид в село с церковью, а дальше поля, уходя в синюю глубь тумана. Здесь мечтал своею детской душой пробужденный мальчик.

Пруд и село П.А. Висковатов также запечатлел еще в 1880 году. Под рисунком две записи: «Тарханы. Вид с террасы на часть села, церковь и часовню, где покоится Лермонтов» и «Вид из окон комнат Лермонтова». По мнению исследователей, материалы Висковатова «имеют несомненное преимущество перед другими», поскольку его изображения делались с натуры с точностью до мелочей. Им же начерчен и план нижнего этажа барского дома с указанием местоположения и предназначения комнат, а также расположения обеих лестничных клеток, всех окон и дверей. Знал ли тогда Павел Александрович, что его рисунки станут бесценным источником при восстановлении усадьбы музеем-заповедником «Тарханы» в том виде, который она имела при для жизни М.Ю. Лермонтова.

Важную часть сведений для биографии П.А. Висковатов получил от В.Х. Хохрякова, пензенского краеведа, начавшего первым записывать воспоминания современников о поэте, разыскивать автографы и составлять списки его произведений. Постепенно собранный материал оформился, уже в 1881 году биография печаталась отдельными главами в «Вестнике Европы». А в 1891 увидели свет пять томов сочинений М.Ю. Лермонтова под редакцией П.А. Висковатова, снабдившего издание и первым очерком о жизни и творчестве поэта. Подытожив работу по сбору, систематизации и изданию материалов о Лермонтове, Павел Александрович заметил:

Труда своего я не пожалел; о достоинстве биографии судить читателю. Я постарался проследить жизнь поэта шаг за шагом, касаясь творчества его в связи с ней.

Все это время П.А. Висковатов не оставляет преподавательской деятельности. В 1895 – 1905 годах он приват-доцент кафедры русской словесности историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. В то время наряду с реформированием различных сторон уклада русской общественной жизни особое внимание уделялось системе среднего образования, что предрешило поездку П.А. Висковатова на некоторое время в Европу для знакомства с зарубежным опытом. Полученные знания будут применены ученым в частной гимназии Видемана в Петербурге, где Павел Александрович директорствовал с 1897 по 1899 год.

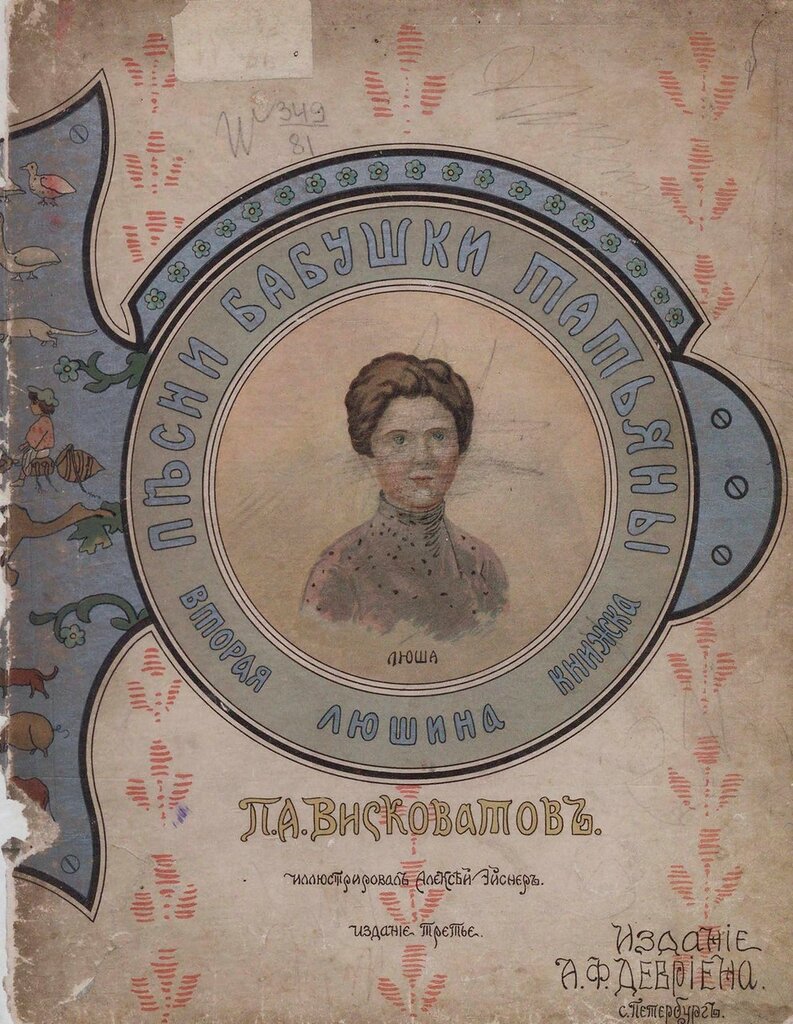

В круг интересов П.А. Висковатова входила и дошкольная педагогика. Первый биограф М.Ю. Лермонтова – создатель серии книг для детей дошкольного возраста. В предисловии к первой части, которая называлась «Бабушка Татьяна. Люшина первая книжка», автор поясняет:

Текст предлагаемых пьесок был составлен мною в разное время, иногда навеянный народными песнями и сказками, иногда самыми играми и фантазиею детей моих. Еще в начале 60-х годов в Германии я изучал Фребеля и был знаком с его женою и ближайшими его ученицами, от которых слышал рассказы, как славный педагог часами лежал, притаившись где-нибудь за кустом, и прислушивался к песням и играм детей, преимущественно из народа. Эти песни и игры он подвергал затем некоторым изменениям, давал содержанию более доступный детям смысл, или заменял слишком грубые выражения. Примеру этому, отчасти, последовал и я. <…> Кому не известна «песня о козлике»? Но она у меня приурочена к интересу детскому. Он изображен любимцем бабушки. Впрочем, и в народных песнях он – бабушкин баловень:

У бабушки козел,

У Варварушки седой,

Он в избушке лежал,

Все сухарики едал

Особенность этих книжечек в совместном творчестве П.А. Висковатова и его детей, которые «пытались иллюстрировать текст, приискивая подходящие картинки, вырезая и наклеивая их, а порою и дополняя, чего не доставало. Так среди занятий и рассказов в детской в долгие зимние вечера создалась незатейливая книжка... И дети, и няня, и сам народ своими прибаутками и песнями принимали в ней участие. Теперь ею пользуется уже второе поколение детей, внуки мои, с таким же интересом, как, бывало, отцы и матери их». Висковатов отмечал, что «у нас для детей от трех до пятилетнего возраста немного найдется книг, вызывающих их внимание и любовь» и признавался, что будет рад, если «хоть частью» восполнит «пробел в литературе для первого возраста».

Форзац сборника Валериана Висковатова, первое издание, 1875 г.

С 1896 по 1901 год Павел Александрович работает в Центральном комитете иностранной цензуры. С 1901 уходит в отставку, продолжая заниматься научной деятельностью вплоть до смерти (1905).

После знакомства с хронологией жизни П.А. Висковатова невольно вспоминаются строки М.Ю. Лермонтова: «Я каждый день бессмертным сделать бы желал…». Они применимы как к личности самого поэта, так и к жизни его биографа, создавшего фундаментальный труд, ставший основой для последующих исследований. Возвращаясь к словам Оскара Уайльда, смеем предположить, что П.А. Висковатов, заставший в живых многих современников, знавших М.Ю. Лермонтова лично, владеющий приемами научного подхода в изучении тех или иных фактов, разносторонне развитый, потрудившийся немало на благо науки, имел исключительное право оставить для потомков портрет жизни великого русского поэта, ставшего однажды «родным».